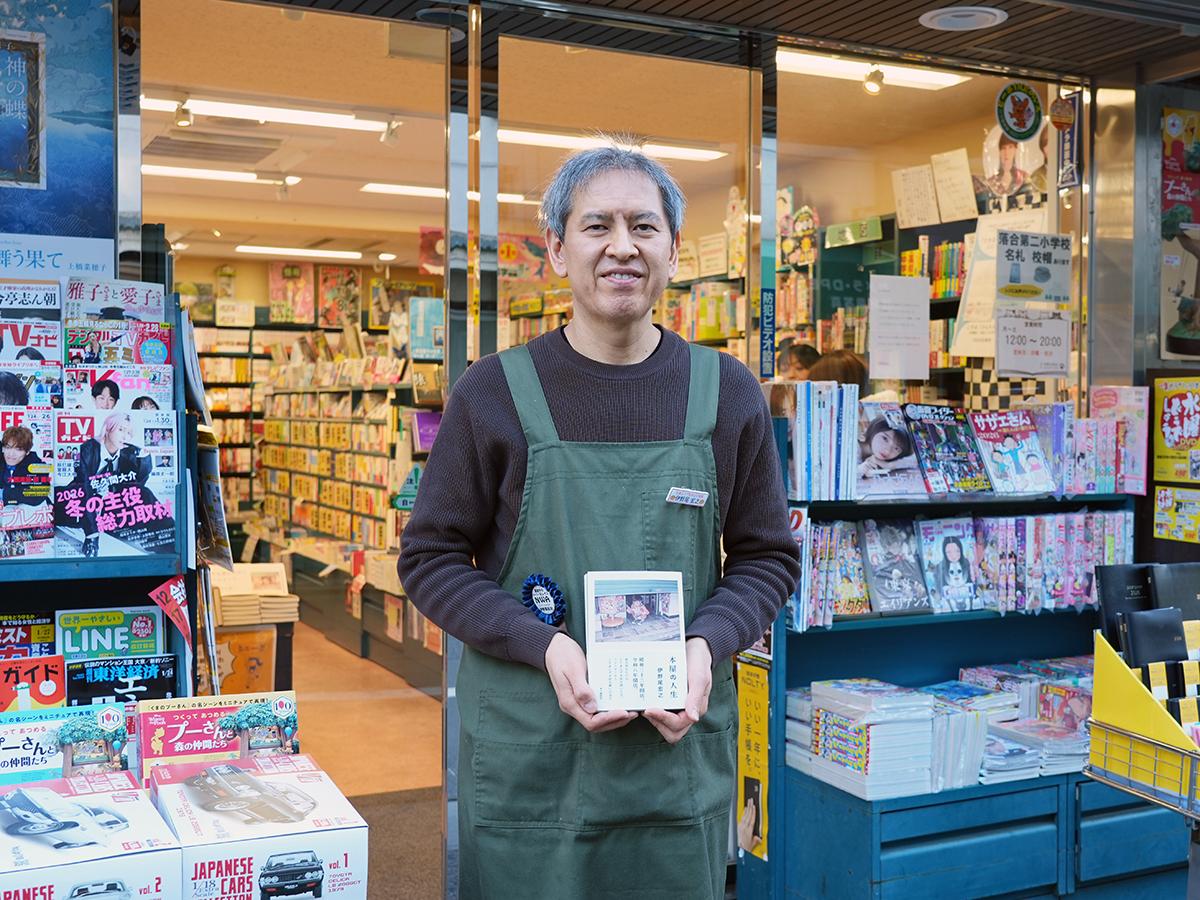

水稲荷神社で馬に親しむ乗馬と弓矢体験 伝統文化「流鏑馬」の継承へ

水稲荷神社(新宿区西早稲田3)で流鏑馬(やぶさめ)の伝統を継承する取り組み「愛馬の日」が6月9日、行われた。

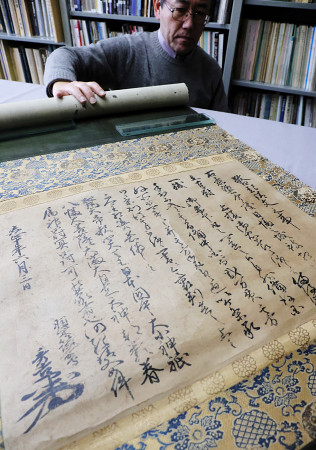

水稲荷神社は941年の創建で、「水と緑の鎮守、日本稲荷古社の随一」といわれる神社。南側の西早稲田3丁目付近の長方形のエリアには、かつて1636年に作られた馬場があり、旗本の馬術の練習場だった。徳川家康の六男、松平忠輝の母である高田殿がその馬場を遊覧したことで、「高田馬場(たかたのばば)」と呼ばれるようになったとの説もある。

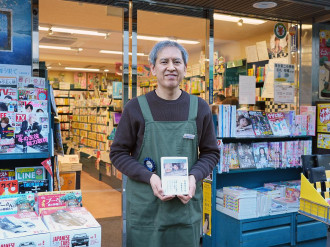

8代将軍の徳川吉宗により1728年、世嗣(よつぎ)の疱瘡(ほうそう)平癒祈願のために奉納したことが始まりとされる「高田馬場流鏑馬」が行われ、現在まで伝統が継承されている。水稲荷神社内にある弓道場「齊藤道場」では、流鏑馬の射手を育成しており、現在約10人の射手が「高田馬場流鏑馬」を始め、各地の流鏑馬に協力している。

齊藤道場の堀田祐介さんは「伝統文化の継承者をつくっていかないといけない中で、なかなか次の世代が育っていない状況が続いている。門戸を開き、ここに弓道場があることを子どもたちにも知ってもらおうと思い、『愛馬の日』を開催することにした」と話す。

当日は、静岡県富士宮市にある「白糸牧場」の協力を得て、参道で乗馬体験を行ったほか、射手から手ほどきを受けられる弓道の体験を用意。開始時間の10時には親子連れ約20人が列を成し、にぎやかな雰囲気になった。延べ300人が参加したという。

水稲荷神社では、馬の百太郎(ももたろう)と白ヤギのゆきを飼育している。参加した女子児童は「この神社に馬がいることは知っていたが、乗るのは初めてで面白かった。弓を引くのに糸が固くて、結構力が要るんだなと思った」と話す。

堀田さんは「今回の体験で興味を持ってくれた子どもが一人でも道場に入ってくれれば。今後は近隣の小学校とも連携した取り組みも予定している」と話す。