戸山公園野外演劇祭インタビュー1 平泳ぎ本店 松本一歩さん

2024年5月17日から3日間、戸山公園野外演劇祭第6弾参加作品として、演劇カンパニー「平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co.」の「若き日の詩人たちの肖像」が上演された。夜6時30分からの日没を挟む約60分の公演は、陸軍戸山学校軍楽隊野外演奏場跡地という同演劇祭の舞台を最大限に生かすよう創作されていた。

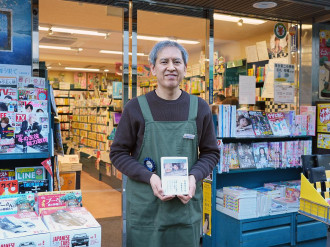

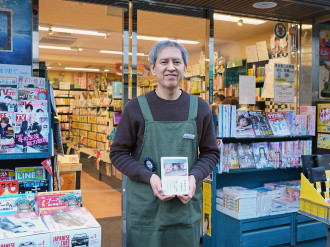

平泳ぎ本店主宰の松本一歩さんに、野外演劇そして戸山公園野外演劇祭への思いを聞いた。

松本一歩(かずほ)さん

1989年、愛知県生まれ。俳優・演出家。

早稲田大学文学部演劇映像コース卒業後、3年間所属した文学座の演劇研究所の仲間と2015(平成27)年に演劇カンパニー 平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co.を旗揚げ。

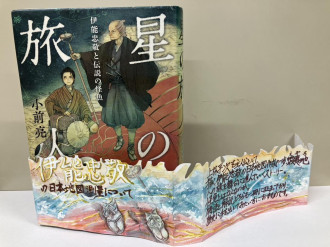

戸山公園野外演劇祭第6弾参加作品「若き日の詩人たちの肖像」

原作:堀田善衛(「若き日の詩人たちの肖像」集英社文庫 1977年)

構成・演出 松本一歩

出演:小川哲也、河野竜平、鈴木大倫、松永健資、松本一歩、熊野晋也

舞台監督:齋藤亮介

上演日時:2024年5月17日~19日18時30分~(約1時間)

演劇鑑賞人数:230人(+立ち見のお客さま)

「夜のピクニック」参加人数:約100人

松本一歩さんと野外劇

―― 演劇を志して早稲田に?

高校時代にユーチューブのラーメンズの動画に衝撃を受けて舞台に興味を持ちました。受験勉強もせずに家族共用のPCでラーメンズの動画ばかり見ていたので、家族には「一歩がおかしくなった」などと言われながらも演劇の道を志して早稲田大学に進学しました。演劇をやるつもりだったのですが、新歓で熱烈な勧誘を受けうっかりアメフト部に入部してしまいました。結局長続きせず、夏合宿後に退部したものの演劇サークルに入部するタイミングを逸してしまいました。その後は学部で演劇学を学ぶことに専念し、卒業後に文学座の研究所で3年間、研究生(俳優)として演劇を学びました。

―― もともと野外演劇に興味があって?

はい。もともと観客として静岡県舞台芸術センター(SPAC)によるふじのくに世界演劇祭へ行ったり、フランスのアヴィニョン演劇祭で上演された同じくSPACの作品の凱旋(がいせん)公演(「マハーバーラタ」2014年)を見たり、富山県利賀村の劇団SCOTのサマーシーズンで他では見られないような野外演劇に触れる機会があり、「演劇が外に開かれている」ということに強く憧れていました。

大雨、強風、雷、その中で演じる俳優の姿を目の当たりにすることもあって、危険が隣り合わせの自然の中に一人の人間が立っている姿を、シンプルに「かっこいい」と感じたということも原体験としてあります。

それで自分たちでも野外劇をやりたくて、実はいろいろ探っていたんです。僕は学生時代からずっと早稲田で暮らしていて、僕の青春は早稲田と共にあるといっても過言ではない。だから、世話になっているこの街への恩返しになるようなことがしたい、演劇の力で街を盛り上げていきたいという思いがあって、早稲田かいわいから新宿エリア、例えば早稲田の甘泉園公園などで野外劇ができないか、とぼんやり考えていたことがあるんです。

ところがいろいろ調べれば調べるほど、自分たちのような小さな劇団が野外で、しかも公の場所で演劇を行うということの困難さを思い知るわけです。そんな時に、都立戸山公園が野外演劇祭をやるので参加団体を募集する、というニュースが飛び込んできました。

―― 戸山公園野外演劇祭は、まさに渡りに船!

はい!!自分の方から東京都や新宿区に話を持ちかけてタフな交渉をしなければ実現できないと思っていた野外演劇、それをまさか公園の方から「ぜひ無料で使ってください。参加者を募集しますよ」という呼びかけがあるなんて想像もしていませんでした。募集を見つけたときはもう、すごくうれしかったんです。ものの十数分でメールを書いて申し込みました。

もう一つ、ありがたかったことは、センター長はじめ公園の人たちが本当に親身に対応してくださったことです。お会いする前は、行政との交渉はしゃくし定規で、いろいろな制約や禁止事項があって、タフなネゴシエーションが必要になるというイメージを持っていました。それがいざお会いしてみると、僕たちの思いを受け止めてくれるばかりか、物腰も柔らかく「どうぞやってください、やれることは何でもしますから」と、とても積極的に対応してくださる。そんな人たちがいることに感激して、演劇の作り手としてもこの人たちの思いに応えていかなければと思いました。

だから目の前の自分たちの公演のことだけでなく、やれることは全部やって、この機会をさらに次につなげていきたいと思いました。センター長たちが場所を用意してくれた。そこから先の環境を整え、戸山公園野外演劇祭をさらに発展させていくのは、演劇に携わる人の仕事だと思ったんです。

戸山公園野外演劇祭のために製作した所作台の上で

戸山公園野外演劇祭のために製作した所作台の上で

「若き日の詩人たちの肖像」の上演を終えて

―― 「若き日の詩人たちの肖像」は、日常時から有事へと向かうストーリーの背景と日没を挟む演出が素晴らしかった。野外ならではですね。

昼と夜の境目は一日の中に2回しかありませんし、そこを狙い澄まして上演したいという演出的にも大きな狙いがありました。そのため18時30分、定刻での開演ということにかなりこだわりました。昼から夜に移り変わっていく時間の空間の美しさや上演に対する効果は狙い通りでした。

堀田善衞さんの「若き日の詩人たちの肖像」という作品は文庫本の上・下巻にわたる長編小説なのですが、平時から戦時への世の中の移り変わりがまさに文庫本の上巻から下巻への切り替わりにかけて克明に描かれているように感じていました。それを観客の皆さまにも五感で感じてもらえるような時間になったのではないかなと思います。

―― 公演を通して、どんなことを感じましたか?

ある日の公演で、通りがかりの子ども連れの外国人の家族が足を止めて最後まで立ったまま見てくれて、終わった後に「面白かったよ」と声をかけてくれたんですね。それがとてもうれしかったです。野外劇がちゃんと、その場に「開かれている」ということをしっかりと感じることができました。戸山公園という場所は日本の人はもちろん、海外の人も多く行き交う場所なので、いずれそうした街の国際性、多様性を大切にして、互いに優しくなれるような作品を作りたいなと思いました。

また長編小説を60分の演劇にするということに関して、今回の公演には堀田善衞さんの熱心な読者も多く足を運んでくださり、そうした人にも喜んでもらえたことで、とてもホッとしました。

アンケートでは早稲田の街に貼ったポスターを見て足を運んでくださった人もいて、野外劇場と早稲田の街とのつながりを感じることができたことも、とてもうれしかったです。

戸山公園野外演劇祭を未来につなげるために

―― 今回の演出は、最大限、演奏場跡地の地形やモニュメント(六角形の舞台)を活用する演出で、「こんな使い方もできるよ」と呼びかけられているようにも見えました。

六角形の舞台に立つ6本の柱と6人の俳優による、野外演奏場にもともとある構造物を生かした演出にしました。客席はもちろん360度どのようにも組むことができたのですが、地形を生かしながらもあまりトリッキーになりすぎないよう、緩やかな斜面の側を正面の客席とし、客席を一席ずつが舞台のセンターを向くように並べることで、ギリシャの円形劇場のようなコンセプトで観客と舞台との空間が立ち上がるように配置しました。

舞台と客席の使い方に関していえば空間に対していわば正攻法といいますか、あまりひねらずにオーソドックスな使い方をすることを心がけました。実際、私たちの公演に足を運んでくれたアーティストの皆さんが、この場を劇場とした創作をイメージしやすい舞台作りということを意識しました。

野外劇の上演は簡単ではないと思い込んでいる人が多いと思います。私もそうでした。けれどもこの戸山公園野外演劇祭によって、少なくともこの場所であれば野外劇は想像よりもはるかに簡単に上演できるようになったんです。そのことをたくさんの人に知ってもらいたかったし、「これくらいの上演ならば誰にでもできるよ」ということを私たちの公演を通じて具体的に分かってもらいたかったんです。

―― 上演後のバックステージツアー「夜のピクニック」もそういう意図ですね。

はい。電源供給設備や照明の取り回し、今回の公演のために製作した所作台(舞台床面)や客席の構造などを説明させていただきました。演劇の作り手側の人も多く参加してくださり、熱心にご質問をいただき、それに答えることができてとてもうれしかったです。 特にうれしかったのは見に来てくれた高校生が「ぜひここで何かやりたい!」と熱のこもったメッセージをくれたことです。やはりこれから先、若い世代の人にこの場所を使ってもらえるようになったら、とてもうれしいなと思います。

バックステージツアー「夜のピクニック」舞台説明

バックステージツアー「夜のピクニック」舞台説明

バックステージツアー「夜のピクニック」箱根山登山

バックステージツアー「夜のピクニック」箱根山登山

今回の公演を経て所作台(舞台床面)と仮設の客席を製作したので、これから先戸山公園野外演奏場跡では数十席~100席のいわゆる小劇場サイズの演劇空間であれば簡単に立ち上げることができるようになりました。

―― 客席の赤色は、この場と縁のある唐十郎さんを意識されたそうですね。

客席の赤色は、個人的には唐十郎さんへのオマージュなんです。かつてこの演奏場跡地で公演をされたこともある唐十郎さんが今年の5月に亡くなりました。唐さんが創始されたのが「紅テント」で、唐さんといえば赤のイメージがありました。

現代演劇の大先輩にあたる唐さんへの敬意をこの場所で、わずかでも次の世代へ引き継いでいけたらという思いと、「本当の意味での演劇は、いつも観客の中にこそ宿るのだ」という気持ちを込めて今回客席を赤色に塗りました。私自身は唐さんと直接の関わり合いがあったわけではないので少しおこがましいけれど、そういうスピリットをこの場所に集まる新しい観客が受け継いでくれたら…という思いがありました。

もちろん5月の新緑の緑の中で、反対色の赤色が目立って観客の方にも見つけやすいという具体的な狙いもありました。

バックステージツアー「夜のピクニック」で座席の説明をする松本さん

バックステージツアー「夜のピクニック」で座席の説明をする松本さん

この場所では、基本的には誰が何を上演してもいい。特に若い人たちにとっては可能性に満ちた広場になるのではないかと思います。安心して自分たちの演劇表現を思いきり試してみてほしい。この場所を使って何かしたいと考える人の力になれるように僕たちも精いっぱい協力したいと考えています。

早稲田・高田馬場の街への思い

―― 早稲田・高田馬場の街と演劇祭

今回も早稲田・高田馬場の店の人々にたくさん助けてもらうことで野外劇を上演することができました。公園の人たちはもちろん飲食店、古書店、古着屋さん、印刷屋さん、雑貨屋さんなど、いろんな店の人たちの力をお借りしました。

今は、何でもウェブで簡単に手に入れることができます。でもそれはつまらないし、消費行動として決して豊かではないと思うんです。この場所で使うものはできるだけこの街で買い求めることで、街に経済の循環を生み出したい。そのポテンシャルがこの街にはあると思っています。観劇の後は、この街でおいしいご飯を食べて帰ってほしいしですし(笑)。

僕は学生の頃からずっと暮らしてきたこの早稲田の街が好きです。野外劇を上演することで早稲田・高田馬場の街ににぎわいをもたらし、そこに暮らす皆さんに誇りに思ってもらえるような場所にしたい。今回の上演を通じて改めて心からそう思いました。

戸山公園野外演劇祭を支えていただける人が増えたら街を元気にすることができる。にぎわいを生み出し、この街に関わるありとあらゆる産業を通じて、文化を発信していくことができる。そう思っています。僕は今、この可能性に満ちた新しい広場にワクワクしているんです。

この早稲田・高田馬場の街で自分たちにできることを一生懸命頑張りますので、どうかこれからも力を貸してください。よろしくお願いいたします!

【関連記事】

(特集)戸山公園野外演劇祭スタート

戸山公園野外演奏場跡地で演劇祭 地域から参加団体を募集

「戸山公園野外演劇祭」第1弾 野外演奏場跡地を舞台に早大生が朗読劇

「平泳ぎ本店」が戸山公園野外演劇祭で公演 バックステージツアーも